Ein unbekanntes Russland, »das dem eiligen, oberflächlichen Blick verborgen bleibt und von dem nichts in der Zeitung steht«. Und doch ist es eine reale Welt, in der Menschen beharrlich für den Schutz jedes einzelnen kämpfen, gerade dann, wenn er am zerbrechlichsten zu sein scheint. Die Ausstellung »Eine Welt, in der jeder zählt« gibt davon Zeugnis. Aber auch die beim Meeting anwesenden Mitarbeiter der Hospize, die sich für das Leben einsetzen, nicht aus Pflichtgefühl, nicht aus ideeller Überzeugung, sondern, wie Dima Jastrebow, Verantwortliche für den Babysitterdienst im Kinderhospiz »Haus mit dem Leuchtturm«, sagt: »Die Liebe, die ich teilen kann, gehört nicht mir, sie existiert nicht in mir: An einem bestimmten Punkt öffnet man sich dieser Liebe und gibt etwas, das einem nicht gehört, und man erhält dasselbe zurück.« In der Ausstellung geht es nicht um soziologische oder medizinische Aspekte, sondern um »die Heiligkeit und Unantastbarkeit allen Lebens«, wie Giovanna Parravicini erläutert.

Wie kam es zu dieser Ausstellung?

Vor zwei Jahren hat die Stiftung »Christliches Russland« gemeinsam mit der Menschenrechtsorganisation »Memorial« für das Meeting eine Ausstellung über die Bedeutung des familiären Zusammenhalts in der Sowjetzeit kuratiert und gezeigt, wie diese der Verfolgungskampagne des »Großen Terrors« und dem Zwangsarbeitssystem des »Gulag« trotzen konnten. Die Ausstellung in diesem Jahr soll einen weiteren Aspekt des zivilgesellschaftlichen Widerstands beleuchten, der im Laufe der Zeit immer umfassender geworden ist: die Fürsorge in Bezug auf die Gebrechlichkeit, die aus der Erkenntnis erwächst, dass das Leben – jedes Leben für die gesamte Dauer – der Wertschätzung, der Pflege und der Liebe würdig ist. Ein Grundsatz der Sowjetunion war die Funktionalität des Individuums für das System: Kranke, Behinderte und Invaliden wurden von ihren Familien getrennt (auf die Eltern von »defekten« Neugeborenen wurde Druck ausgeübt, sie bei der Geburt im Stich zu lassen), von der Gesellschaft abgesondert und lebenslang in speziellen staatlichen Einrichtungen eingesperrt.

Seit dem Zusammenbruch der UdSSR hatte sich diese Mentalität nur schleppend verändert, aber in den letzten dreißig Jahren hat sich eine Bewegung von ehrenamtlich Tätigen Bahn gebrochen, die die Verantwortung und Freiheit des Einzelnen wieder in den Mittelpunkt stellt – manchmal explizit christlich motiviert, aber sehr oft auch einfach aus humanitären Gründen. Die Hospize in Russland sind nicht durch eine Planung von oben entstanden, sondern als Antwort auf eine vorgefundene Not, ja als Ergebnis einer menschlichen Begegnung. Dies erklärt einen der Aspekte, der uns sicherlich beeindruckt und uns dazu veranlasst hat, an diese Ausstellung zu denken: die Erfahrung der Schönheit, die wir vor allem im ersten Teil der Ausstellung festhalten wollten. Eine Schönheit, die in tausend Details des Hospizlebens zu finden ist, die der Fotograf Efim Erichmann aber vor allem bei den jungen Patienten wahrgenommen hat und die er auch ihren Eltern zu sehen lehrte, indem er Blicke, Lichtreflexe, Umarmungen festhielt. Die geheimnisvolle Schönheit eines jeden menschlichen Lebens.

Ein Satz von Njuta Federmesser hat mich sehr beeindruckt: »In Hospizen existiert nur die Gegenwart.«

Njuta, die heute das große Hospiznetz der Vera-Stiftung in verschiedenen Regionen Russlands koordiniert, wird nicht müde, diesen Satz zu wiederholen. Es ist der Kern ihres Credos. Nach der Erfahrung von Krankheit und Tod in Begleitung von Hospizmitarbeitern bleibt in der Tat vielen Familien diese Zeit als dramatisch und schmerzhaft in Erinnerung, aber auch als einer der intensivsten und wahrhaftigsten Abschnitte ihres Lebens. Und mehr als ein Familienmitglied eines Hospizpatienten kehrte später als ehrenamtlicher Helfer dorthin zurück.

Wir haben es nicht nur mit einer hervorragenden Pflege zu tun (auch wenn wir dafür kämpfen, dass der Staat die dafür notwendigen Gesetze erlässt und Mittel zur Verfügung stellt): Diejenigen, die im Hospiz arbeiten, sind sich darüber im Klaren, dass es »Engagement, menschliche Unterstützung, Wärme, Aufmerksamkeit, eine einladende Umgebung braucht, etwas, das der bürokratische Apparat niemals bieten kann« (Julija Matweewa, Präsidentin der Vera-Stiftung).

Die Gegenwart, von der Njuta spricht, besteht aus vielen Dingen: aus der Konkretheit, die Schmerzen des Patienten zu lindern, seine tiefen Wünsche zu erfüllen, ihn so nah wie möglich bei seiner Familie zu lassen; aber auch aus dem Mut, den Fragen des Patienten nicht auszuweichen, seinen Dramen und Ängsten zuzuhören und ihm zu helfen, seiner Diagnose und dem Schicksal, das ihn erwartet, mit Hoffnung zu begegnen.

Frederika de Graaf, die seit 20 Jahren Patienten in Moskaus erstem Hospiz begleitet, spricht oft von der Bedeutung des einfachen »Daseins«, vom Wert einer Stille, die die Gegenwart Christi bewahrt, damit er mit den Kranken und ihren Angehörigen handeln kann, und von der Kostbarkeit eines Dialogs von Herz zu Herz, in dem die Angehörigen – vielleicht erstmals nach vielen Jahren – den Mut haben, einander zu sagen, was wesentlich ist, und dabei Menschenfurcht und falsche Scham beiseite lassen.

Es ist eine immer wiederkehrende Erfahrung in den Geschichten der Patienten, die wir in der Ausstellung erzählen, dass jeder Moment des Lebens an Wert gewinnt, wenn er sich in eine Suche nach dem Wesentlichen verwandelt, an der Schwelle zur Ewigkeit: wie die Mutter, die, im Wissen, dass sie sterben wird, Briefe für ihre Kinder schreibt, um sie in den wichtigsten Momenten des Lebens zu begleiten. Die Intensität dieser »Gegenwart« entspringt der Tatsache, dass man sich des »Samenkorns der Ewigkeit« bewusst wird, das in jedem Augenblick verborgen ist.

(Orig. ital. in O.R. 23.8.2024)

Von Silvia Guidi, Rimini

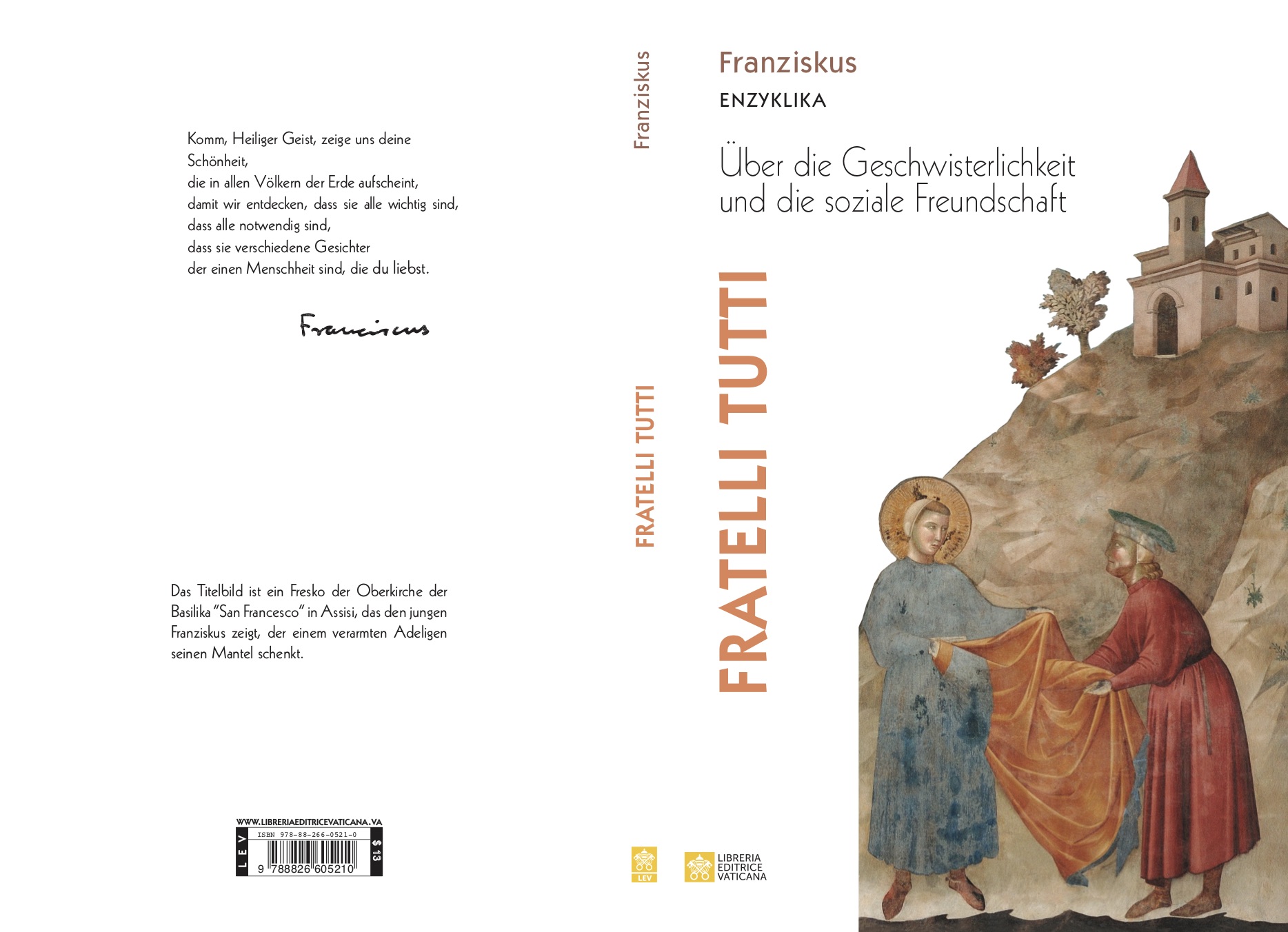

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti

Erwerben Sie hier die Enzyklika Fratelli Tutti